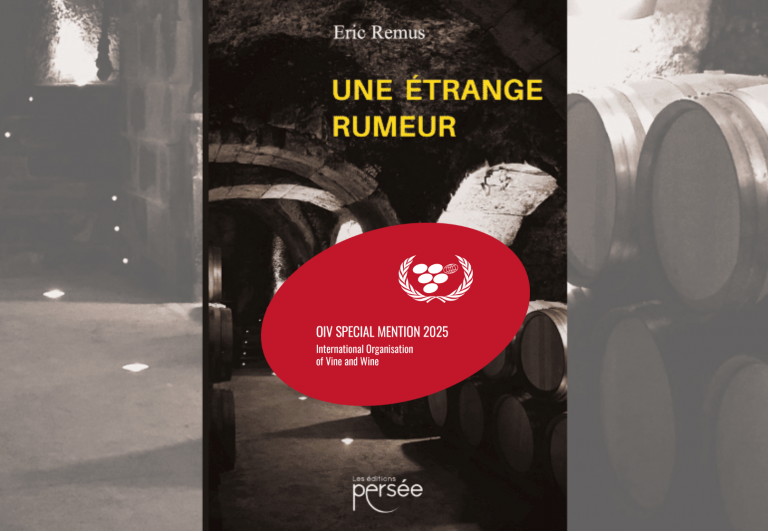

UNE ETRANGE RUMEUR (roman) se voit décerner une Mention Spéciale par le Prix du Jury de l’OIV (Organisation Internationale de laVigne et du Vin) dans l’édition 2025 de la compétition. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 21 Octobre 2025 à Dijon, siège de l’OIV. Nous reproduisons ci-dessous un extrait.

EXTRAIT :

Chapitre 3

Le policier interrompit ma méditation.

— Vous m’avez dit que vous aviez pris en charge les vinifications alors que vous veniez d’être nommé administrateur. Je n’aurais pas pensé que c’était le rôle d’un administrateur.

— C’est un concours de circonstances. Jusqu’à la fin du printemps, la gestion du domaine était conjointement assurée par Audrey et par son cousin, Arnaud Montbrial. Arnaud s’occupait de l’exploitation proprement dite, les travaux de culture et de chai, en particulier les vinifications, tandis qu’Audrey supervisait l’administration générale et les ventes.

Je sentis que je m’aventurais en terrain glissant. Je ne voulais pas avoir à entrer dans le détail des causes de l’éviction d’Arnaud ni du rôle que j’y avais joué. Je me voyais mal expliquer pourquoi le Château, alors qu’il avait été spolié par les agissements d’Arnaud en Chine, n’avait pas porté plainte, pas plus que je ne souhaitais m’étendre sur le rôle qu’il avait tenu à mon initiative, et presque à son insu, pour amener à résipiscence, du moins l’avais-je espéré à ce moment-là, celui dont j’étais le pire cauchemar depuis la fin de mes études de sommellerie, Jean-Sébastien Malfroy.

— Audrey et Arnaud ont eu un différend, poursuivis-je. Audrey lui a demandé de quitter la propriété. C’était au début juin.

L’inspecteur émit un son rauque que j’interprétai comme un « hmm ».

— Dites-moi, on est sur un siège éjectable chez Phoebus ! Depuis quand travaillait-il à la propriété ?

— Je ne sais pas précisément. Depuis longtemps. Déjà du temps du père d’Audrey. Audrey, elle, n’est arrivée que depuis cinq ans quand son père est tombé gravement malade. Elle l’a remplacé à la tête du domaine.

— Un sacré désaccord pour qu’il fasse voler en éclat les liens de famille.

— Oui, c’était sérieux. Mais en tant qu’actionnaire majoritaire, Audrey avait le pouvoir de prendre cette décision.

— À propos de quoi, la brouille ?

— Ça concernait, hésitai-je, la stratégie commerciale en Asie.

— Mouais, on reviendra là-dessus. Et Gilles Portier là-dedans ?

— Gilles était le bras droit d’Arnaud. Ils s’entendaient bien. Il n’a pas digéré mon arrivée et s’est convaincu que j’avais manœuvré pour évincer son patron. Nos relations ont été tendues dès le départ. Il a toujours mis en doute mes compétences.

Sans doute, je le confesse, eus-je une part de responsabilité dans la tournure que prirent très vite nos échanges. Mais il montrait un don particulier pour me faire sortir de mes gonds. Soit qu’il m’interrompe, avant même que j’aie achevé de formuler une suggestion, et seulement pour la tourner en dérision, soit que, dans un genre de persiflage silencieux, il se contente, quand je m’adressais au reste de l’équipe, de garder les bras croisés, hochant la tête avec un sourire narquois accroché aux lèvres pour mimer une approbation hypocrite. J’étais profondément agacé par son attitude et contrarié par les effets que cette mésentente avait sur la cohésion de l’équipe. Mon irritation me faisait perdre patience et prendre un ton inutilement cassant qui aggravait encore la situation.

— Audrey Montbrial n’a-t-elle pas envisagé de proposer à Gilles Portier d’assumer les fonctions de son cousin ? voulut savoir le policier.

Audrey n’avait pas la pratique suffisante pour piloter seule les travaux de culture et de chai. Elle se reposait sur Arnaud pour cette partie technique. Arnaud parti, elle ressentit la nécessité de confier ce rôle à quelqu’un de confiance.

— Quelques années auparavant, j’avais travaillé dans un domaine à Fronsac, c’était avant de partir en Australie, et j’avais aussi dirigé un petit domaine dont on m’avait confié le suivi. Mon intention n’était pas d’occuper durablement une position de subordination vis-à-vis d’Audrey mais, puisque Phoebus allait désormais faire partie de ma vie, je me suis en quelque sorte autodésigné pour assumer cette fonction. Au grand dam de Gilles Portier.

Gilles cochait les cases a priori mais, proche d’Arnaud, il n’avait pas bâti cette proximité avec Audrey qui, pour lui, relevait de la catégorie des gens de bureau dont on ne sait pas trop à quoi ils peuvent bien consacrer leur journée de travail sinon à musarder autour de la machine à café. La compétence de Gilles n’était pas en cause mais, pour Audrey comme pour moi, le reste de l’année 2005 allait justement nous permettre de vérifier si nous pourrions à l’avenir nous reposer sur lui en toute tranquillité d’esprit.

***

Avec un peu de recul, j’aurais sans doute dû abonder dans le sens de Gilles lors d’une de nos premières frictions.

— Notre dissension larvée a éclaté à propos des effeuillages.

— Les effeuillages ? répéta le policier d’un air interrogateur.

L’effeuillage

L’effeuillage consiste à enlever tout ou partie des feuilles au niveau des grappes pour améliorer l’état sanitaire de la vendange en favorisant l’aération des raisins et en facilitant la pénétration des produits phytosanitaires. L’opération a aussi pour effet d’augmenter les notes fruitées en diminuant les arômes végétaux.

L’effeuillage est généralement réalisé en deux temps :

— L’effeuillage au levant, c’est-à-dire du côté des grappes exposées au soleil du matin, pratiqué vers la fin juin au moment de la nouaison quand apparaissent, une fois la floraison achevée, les premières grappes qui ressemblent à ce stade à un chapelet de petits pois.

— L’effeuillage au couchant, côté soleil du soir, pratiqué fin août-début septembre pour achever la maturité des baies, les assécher rapidement en cas de pluie et éviter la propagation du botrytis contre lequel on ne peut plus traiter à l’approche des vendanges.

— Nous étions début juillet. Gilles Portier et moi avions fait le tour de toutes nos parcelles. Nous revenions en voiture de celles situées à Saint-Christophe des Bardes. Les grappes faisaient plaisir à voir. La floraison s’était parfaitement déroulée. Aucune trace de coulure.

— Je ne connaissais pas le terme de coulure à propos des vignes ? m’interrompit Julien Berval.

— On parle aussi de millerandage. C’est quand la fleur n’est pas fécondée et avorte. Vous vous retrouvez avec des chapelets de raisins un peu piteux. Ça affecte la quantité mais aussi la qualité. Mais là, tout était parfait. Les merlots comme les cabernets francs. Les grappes encore vertes étaient bien denses et auguraient d’une belle récolte. J’avais alors annoncé à Gilles qu’on engagerait le premier effeuillage dès le lundi suivant, ce qu’il jugea inopportun.

Je me souvenais avoir perçu la crispation de ses mains sur le volant. Certes, le ton de mon instruction avait pu l’irriter mais il n’avait pas cherché à en débattre, se contentant de secouer la tête et, comme s’il avait été seul dans le véhicule, de murmurer entre ses dents : « débile ». La discussion était close et d’ailleurs plus un mot ne fut prononcé jusqu’à notre retour au château.

— J’ai eu tort de ne pas réagir à ce premier affront. Peut-être aurais-je pu, en forçant une discussion, faire retomber la tension. Je me suis malheureusement censuré. Et, en dépit de ses états d’âme, il mena à bien l’effeuillage selon ma prescription.

L’honnêteté m’oblige à reconnaître que, pour ce millésime 2005, mon instruction était risquée parce que prématurée. Il faisait beau sans discontinuer depuis un mois, la floraison s’était déroulée sans encombre. En dégarnissant trop tôt nos grappes, je les avais exposées au risque d’échaudage si le soleil s’installait durablement. Ce qu’il fit. Heureusement pour moi, les nuits restèrent fraîches, et le soleil du matin supportable, les rayons s’alourdissant à partir de douze – treize heures quand les grappes étaient alors protégées par le feuillage du dessus.

Mon propre apprentissage, je le réaliserais plus tard, était incomplet et, par bien des côtés, superficiel. Les millésimes de ma période de formation à Fronsac, 1998, 1999 et 2000, n’avaient pas été exempts de soucis climatiques. Entre la pluie, la grêle, le froid, la canicule, sans parler des galeries creusées par les lapins, un fléau pernicieux était toujours à redouter. Mais je n’avais pas été exposé à un événement qui puisse être qualifié d’exceptionnel. Ma bibliothèque mentale de repères climatiques demeurait bien dégarnie, se résumant à trois livres couchés sur une étagère. Contrairement à celle de mes aînés. Quand, dans la deuxième quinzaine d’avril, les degrés commençaient à tangenter zéro, je me souvenais qu’au petit matin, les vignerons scrutaient avec effroi les volutes de brouillard givrant, craignant de voir ressurgir le spectre de 1991. Cette année-là, dans la nuit du 21 avril, une masse d’air froid nordique avait subitement fait chuter les températures jusqu’à moins 8 degrés, figeant dans le gel, tels des bouchons de cristal, les bourgeons précoces qui éclatèrent l’après-midi même sous l’effet d’un indécent soleil. Quant à l’été 2003, cet autre événement exceptionnel, j’étais alors occupé à l’autre bout du monde à faire grandir à marche forcée le portefeuille-client de Rutherford Wines pour mon catalogue Victor The Sommelier Wine List. Depuis l’hiver austral, je n’avais pas perçu l’ampleur du traumatisme causé à la vigne et aux vignerons par la canicule estivale. Je mesurerais, plus nous nous enfoncions dans l’été ardent de 2005, combien cet épisode, dont les conséquences avaient largement dépassé le cadre viticole, était encore frais, si j’ose dire, et douloureux dans les mémoires.