“Entre Kuala Lumpur, Paris et New York, Cyril Dowling parvient à faire exister tout un univers onirique et mystérieux et ajoute Alastair et Noor à cette liste de couples mythiques et d’amours impossibles qui jalonnent la littérature” Christophe Goarant

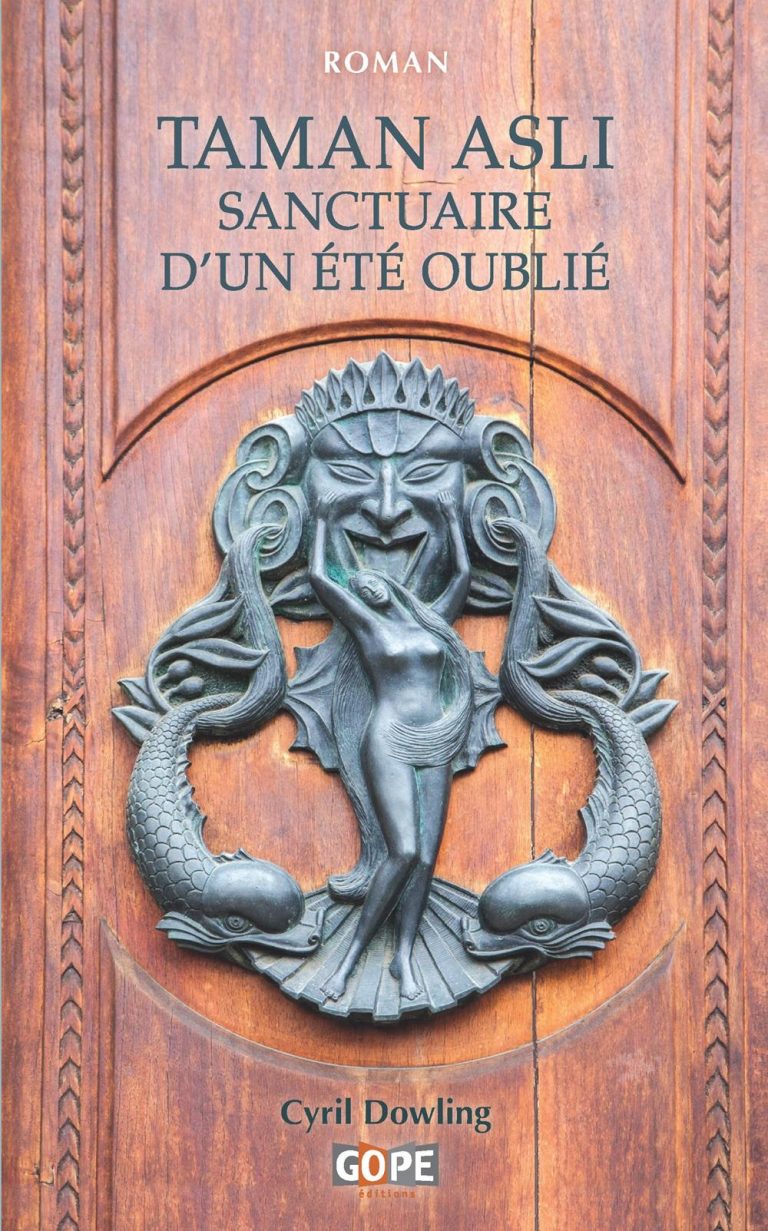

Découvrez le premier chapitre de Taman Asli, Sanctuaire d’un été oublié, dans son intégralité.

CHAPITRE 1

Stephen

Paris, automne 2007

La ville que j’aime me le rappelle à chaque instant, au fil de mes errances sur les bords de Seine : je n’y serai jamais, éternellement, qu’un étranger. L’Américain. Chaque bâtiment, le long

des quais, me toise en suggérant les amours trop dures, les passions inachevées et les étreintes nostalgiques qu’il abrite et recèle.

Dans mes photos, je ne peux capturer que ces façades élégantes et froides, tout au mieux un voilage dépassant d’une fenêtre entrouverte, et les classer dans un dossier intitulé « DIVERS/PROMENADES/PARIS », clichés glacés de mystères encore dissimulés, et qui finiront muets, sous la pile des classeurs des guerres qui me faisaient vivre.

À une exception près.

Encore cette émotion, qui revient aujourd’hui, de ne pas parvenir à passer le bras à travers les voilages, de rester sur le seuil

d’une porte cochère, alors que j’attends dans le hall du Royal Monceau, que l’on me conduise à la suite d’Alastair O’Flender, de

retour pour quelques jours dans sa ville natale. Vingt ans après. Se souviendra-t-il de moi ? Sait-il seulement que je fus le premier à le photographier ? Sait-il que j’ai toujours gardé cette photo pour moi, alors que j’aurais pu maintes fois la vendre et faire fortune, que je suis resté fidèle à cet instant, à ce secret ? Cette étreinte. Ces amants.

Pendant longtemps après, quand j’habitais encore dans le Lower East Side, je sortais ces clichés de leur enveloppe,

les étalais sur le sol, et contemplais ce souvenir parisien que je ne voulais pas laisser s’effacer : deux corps allongés l’un vers l’autre, deux visages en train de s’effleurer, presque identiques, intemporels aujourd’hui. Noor et Alastair. Le même hâle. Les mêmes yeux noirs. Là, dans le hall du Royal Monceau, en attendant parmi divers journalistes que mon tour arrive de monter dans la suite d’Alastair O’Flender pour cinq minutes d’interview, je souris en me souvenant de lui, timide, en 1988, se déshabillant lentement, et déployant son corps long et frêle sur le parquet frais de l’appartement de la rue François-Miron, regardant cette femme se dévêtir à son tour, comme surpris ; la voir s’allonger à côté de lui, se tourner pour l’enlacer, respirer sa longue chevelure de jais, fermer les yeux avec peut-être l’intuition que ce moment, ce souffle doux, serait fixé dans l’éternité.

* * *

En avril 1988, à l’occasion des élections présidentielles, le New York Times m’avait envoyé à Paris. À peine débarqué pour

la première fois dans cette capitale tant de fois fantasmée, je décidai de m’y installer pour l’été, prétextant l’indispensable suivi

des affaires gouvernementales de ce deuxième mandat socialiste, prêt à prendre un congé sans solde, si nécessaire. Barbara Hicks, la pétulante gestionnaire des voyages des reporters, avait su dégoter pour moi, depuis son bureau de New York, un appartement dont une pièce sans fenêtre ferait un parfait office de laboratoire photo, derrière l’hôtel de ville de Paris. Une fois les élections passées, le magazine avait finalement décidé que suivre les aventures de François Mitterrand avait perdu de son panache et j’avais dû prendre un congé sans solde et payer d’avance quatre mois de loyer. Le peu qu’il me restait me suffisait pour aller boire des kirs en terrasse, flâner, séduire quelques Parisiennes pour des week-ends ou des virées restées sans lendemain, comme l’Américain que j’étais. Un Américain, me susurrait la ville comme une fille de joie en tailleur Chanel, ne connaît pas la passion. Juste des histoires pragmatiques. Du give and take. Un grand saut romantique sans élan.

Le printemps 1988 fut une saison de chaleur anormale. Au milieu de l’une de ces nuits, je rentrais chez moi un peu ivre, un peu

frustré, je crois, d’un rendez-vous avec une femme fidèle à l’adage du Jamais le premier soir, à la promesse d’une seconde rencontre, peut-être. Je donnai de la lumière sur le palier, montai les quelques marches jusqu’au premier étage et trébuchai sur une masse inerte étendue devant ma porte. Il eut un tel mouvement d’enthousiasme en se redressant que je fis aussitôt un pas en arrière en m’excusant, craignant plus une étreinte qu’une attaque, je crois, et ne trouvant rien de mieux à dire que :

— Il est minuit et demi.

C’était un homme jeune, 20 ans tout au plus, un college boy débraillé. Il portait un blazer trop large, un bermuda trop grand,

et sortant de sa rêverie, semblait avoir fondu dans des vêtements qu’il n’aurait cessé de porter depuis une époque lointaine. Un regard de fugitif dont l’étincelle parut s’éteindre dès qu’il me vit.

Il soupira une excuse et se leva.

— Vous attendez quelqu’un ?

— J’habite ici. J’attendais mon amie.

— Ah. Enchanté. Je suis votre voisin alors. Stephen Wapping.

Se relevant, il fit « oui » de la tête, se glissa lentement entre la balustrade et moi, comme un fantôme qui veut filer inaperçu, et

descendit les marches. La porte de l’immeuble se referma doucement derrière lui.

Sur le compte de l’ivresse, j’aurais oublié cette rencontre, mais je revécus la même scène, quelques semaines plus tard, par une

autre nuit de canicule, à peu près à la même heure. Mais il ne dormait pas. Affalé sur le sol, adossé contre une porte obstinément

fermée, dans sa chemise blanche à présent maculée de sang, le blazer trop large, le bermuda trop grand. Hagard. En me voyant

apparaître dans l’escalier, il se leva d’un bond, me bouscula presque en me croisant et dévala les marches en soufflant, semblant

se jeter dans l’obscurité de la rue tel un animal traqué. La porte de l’immeuble claqua derrière lui, marquant d’un couperet la fin

de sa présence dont l’air vibrait encore autour de moi.

Bien entendu, cet inconnu – ce regard surtout – avait suffi à provoquer un intérêt presque obsessionnel envers mes nouveaux

voisins. Attentif au moindre bruit qui aurait pu provenir de l’appartement en face du mien, tournant la clé dans la serrure avec

une lenteur exagérée et attentive, traversant le palier comme on joue à un-deux-trois-soleil, j’imaginais les soupirs et les drames

qui se jouaient si près de moi, derrière cette porte devant laquelle un inconnu avait pu s’endormir tel un ange déchu aux portes de son paradis.

Comme tous les immeubles de la rue François-Miron, le mien datait du XVIIIe siècle. Un couloir étroit et frais l’été menait à la

cage d’escalier, dont les murs noircis par les ans étaient ornés de fenêtres étroites et hautes donnant sur une minuscule cour intérieure ; sas entre la chaleur intenable de la rue et la fraîcheur des intérieurs sombres aux parquets frais et aux volets fermés. Il fallait attendre le soir pour s’aventurer au-dehors à la recherche de la Seine, en espérant qu’un vent de l’Atlantique ait eu assez de souffle pour venir s’y échouer. C’est lors de l’une de ces veillées que je vis pour la première fois la femme qui vivait de l’autre côté de la porte où dormait l’étranger. D’abord un regard adolescent. Un visage où se mélangeaient plusieurs âges et plusieurs continents. Un accent anglais quand elle me dit « Excusez-moi », comme à un étranger, tel un murmure d’illégitimité dans ce monde. Un glissement près de moi, et un courant d’air dans sa robe légère. Shalimar de Guerlain, mais ce nom de parfum, je ne le connaissais pas encore. Je me dis que nous étions voisins. Que j’allais la revoir et dans cet insupportable été se mit à résonner quelque chose comme une promesse.

Mes nuits devinrent rythmées par les mouvements de son appartement, un flot ininterrompu d’étreintes imaginaires, d’états

d’alerte à chaque bruit, à chaque pas, selon le va-et-vient de regrets, déjà, pour tout ce qui n’existait pas encore et serait peut

être vécu avant la fin de l’été. Parfois, je saisissais une impression de parfum, et je serrais le poing.

Je la retrouvai par hasard, assise seule au fond d’un restaurant chinois brumisé dans lequel je m’étais réfugié à l’heure du déjeu

ner. Elle semblait concentrée sur quelques documents éparpillés devant elle et avant d’avoir pu réfléchir à toute approche, toute

présentation, je me tenais devant sa table, fort de ma grande taille, de mes épaules de nageur, de mes yeux délavés et je m’entendis dire que j’étais son voisin, que je l’avais croisée, déjà, que je m’appelais Stephen.

— Pardon ?

— Nous sommes voisins.

Alors ses lèvres entrouvertes se muèrent en sourire et elle répéta doucement :

— The man next door. Enchantée.

— Stephen, je m’appelle Stephen.

— Noor. Noor Hamrani.

— C’est la première fois ? Que vous habitez à Paris ?

Elle me sourit, et répondit que oui, en fait, et que c’était amusant ; qu’elle n’y avait pas vraiment songé mais oui, « habiter »,

oui, pour la première fois, depuis le mois de mars.

— Noor, interrompit un homme derrière moi.

— Serge, répondit-elle.

La cinquantaine, il portait un costume impossible par ce temps. Un rendez-vous d’affaires, me consolai-je. Après un petit

hochement de tête, j’allai m’asseoir à l’autre bout de la salle, dans l’ombre. L’avantage des restaurants chinois de Paris est qu’ils

autorisent un certain retour à une normalité sans pose, hors des regards arrogants de l’élégance dorée des terrasses dont je me

lassais parfois. Ces qualités étaient probablement ce qui avait attiré Noor dans cet endroit discret. Parmi quelques éclats de rire

de leur conversation, je saisis quelques noms propres, quelques noms de villes. Kuala Lumpur. Koweït. New York. Lahore, chacun discréditant la théorie que je venais d’élaborer en quelques secondes, sur qui elle était et d’où elle venait. Kuala Lumpur, ses yeux en amande noirs. Koweït, la finesse charnue de ses traits.

New York, non, pas New York, impossible, quel était cet accent ? Lahore, une doublure perlée sur l’échancrure de sa poitrine.

La regardai-je avec un air béat, quand, perdu dans ces paysages de jungle, de montagnes et de lacs mêlés, je l’entendis me dire

« À bientôt Stephen » ?

*

— Ah, bonjour Stephen, ça va ?

— Bonjour Noor. Noor, c’est la lumière, c’est cela ?

— Oui, répondit-elle avec un sourire en ouvrant l’une des longues fenêtres de la cage d’escalier, laissant entrer un souffle chaud

et les cris lointains d’une bande de gamins.

Je voulais lui parler de son nom. Je voulais lui parler de l’étranger blessé qui avait dormi sur le seuil de sa porte. Je n’osais

rien. Je savais déjà que ce moment allait être un souvenir, peut être un jour en reparlerions-nous, de notre premier échange et je

ne voulais rien gâcher. Il était évident qu’elle avait déjà dépassé l’âge où un petit compliment sur un joli prénom fait mouche, et

où l’on a besoin de s’expliquer. En dire trop peu c’était ridicule, en dire trop c’était indiscret. Ce fut elle qui, sans que je dise rien,

qui, peut-être, voyant les gouttes de sueur perler sur mes sourcils, sourit et s’adressa à moi. Elle venait de Malaisie. Elle parlait le français, mais devait s’améliorer. C’était drôle la France. Si douce vue de loin. Si chaude en vrai. Pire que la jungle peut-être. Elle rêvait parfois d’un jardin anglais en ce moment. Elle voyageait beaucoup. Certains soirs, des limousines la déposaient devant l’immeuble. Elle faisait mine d’y rentrer, attendait quelques instants que la voiture soit partie et ressortait, à pas rapides et feutrés, vers la Seine. Je la regardais s’éloigner : si elle avait eu des ballerines, elle les aurait tenues à la main, et se serait mise à courir pieds nus vers le fleuve, pensai-je. Elle aurait dégrafé sa veste de tailleur trop bien taillée. Elle ne détachait pas ses cheveux et la brise du soir pouvait ainsi lui caresser la nuque. J’oubliais de travailler.

Je lui avais touché la main. Sur la place Saint-Paul, les maraîchers commençaient à ranger leurs étals, les mères harassées se

levaient des bancs en cessant de s’éventer et promettaient vaguement un autre tour de cheval de bois, le lendemain. Je pris les

deux sacs de course de ses mains, et son visage souriant effleura le mien. En marchant à côté d’elle au milieu de la rue, je lui de

mandai si tout cela était pour elle toute seule, tous ces légumes.

Elle me dit que c’était aussi pour un ami.

— Je vais lui faire un curry. Il vient de Malaisie. Je ne cuisine jamais, ou très rarement, mais je veux lui offrir ça, un curry, ce

sont nos saveurs perdues, vous voyez ? Laissez-moi au moins porter un sac, Steve, je me sens comme la Maharani…

— Pas question, Noor.

— Les portes sont si lourdes à Paris, sourit-elle en appuyant son épaule contre la paroi de bois, venez prendre quelque chose,

un thé, un jus d’orange, du vin ajouta-t-elle en cherchant ses clés… euh, de l’eau, je crois que je n’ai pas grand-chose, mais entrez.

— Du vin, avec plaisir, bien sûr, puisque nous sommes à Paris.

— Asseyez-vous et racontez-moi un peu qui vous êtes, ce que vous faites ici, tout ça…

Je me laissai tomber dans le canapé et fermai les yeux un instant, reprenant mon souffle dans ce parfum inconnu, perdu et

retrouvé.

— Je suis new-yorkais. Enfin, de Rochester exactement. C’est la capitale de l’État mais personne ne le sait. Je suis arrivé ici

en avril pour le travail, je suis photographe de presse. Pour les élections.

— Mitterrand, sans surprise, évoqua-t-elle.

— Après, je suis tombé amoureux. Alors j’ai appelé mon magazine pour leur dire de m’oublier quelques mois. Merci, à la vôtre.

Vous ne buvez pas…

— De l’eau d’abord, il fait si chaud.

Nous restâmes silencieux un instant, pendant qu’elle buvait.

L’appartement n’était pas grand, mais clair et d’un agencement minimal et élégant. Il se constituait d’une pièce assez spacieuse,

et d’une grande mezzanine sous poutres, et l’on devinait, à travers une porte entrouverte, une autre chambre. Deux hautes fenêtres offraient une vue partielle sur l’arrière de la mairie de Paris et ses tourelles, au-delà, on devinait la Seine dans une colonne de lumière bleutée entre deux immeubles.

— Elle est française ?

— Qui ?

— Celle dont vous êtes amoureux ?

Surpris, je balbutiai :

— Non, non, je suis tombé amoureux de Paris, tout simplement.

— Ah. Moi aussi je crois. Parfois, il me semble que je ne tiendrai pas une seconde de plus ici. Parfois, il me semble que je

pourrais rester ici pour toujours. C’est un peu les deux à la fois. C’est un peu comme ça l’amour, non ? demanda-t-elle avec une

certaine tristesse dans la voix.

— Et la Malaisie ?

— Je ne peux pas y retourner pour le moment, répondit-elle avant de se reprendre. Pardon. C’est compliqué à raconter à… un

inconnu, aussi charmant soit-il. Une histoire de famille, je crois. Mon père était un négociateur d’armes célèbre en Asie. D’origine moghole. On prétend qu’il a été l’amant de Mata Hari ! conclut-elle en souriant, comme pour détourner ma question vers un autre sujet, mais en me disant cela, elle releva fièrement les yeux, je me dis qu’elle voulait suggérer qu’elle était peut-être dangereuse elle-même, et je ne pus m’empêcher de repenser au regard animal et hagard de l’étranger vagabond.

Elle me raconta quelques anecdotes sur son père, assez vagues et ternes finalement, et je réfléchissais à une façon de lui demander – de lui parler du jeune homme sur le palier. Le téléphone sonna, Noor alla décrocher et commença à parler en malais. Je fis signe de m’en aller et elle acquiesça de loin en me faisant au revoir de la main, aussi m’effaçai-je alors que l’ombre du soir emplissait l’appartement et venait caresser son visage sombre.

Des jours s’écoulèrent et je ne la revoyais pas. Mon célibat me pesait et j’avais repris mes promenades, mes errances souriantes

dans les bars, à la recherche, je crois, de quelque Française exacerbée par la sensualité de l’été. Sur une terrasse à l’angle de la

rue Grégoire-de-Tours, je me liai avec un groupe de trentenaires et réussis à rencontrer une certaine Aurélie. Je lui dis qu’elle pourrait être mannequin et que j’étais photographe, elle était incrédule, mais cela la fit rire et je vis que je lui plaisais. Chargés de

migraines d’été, nous fîmes l’amour, et en retombant entre ses jambes, le visage enfoui dans son cou, je m’imaginai respirer

la chevelure obscure et brillante de Noor. Aurélie resta la nuit. Vers 2 heures du matin, j’entendis des bruits de pas sur le palier.

Dans un demi-rêve, je me levai brusquement, nouai une chemise qui traînait autour de ma taille et ouvrit la porte du palier. Un Asiatique, très grand et musclé, était en train de manipuler la serrure de ma voisine.

— Hey ! Que faites-vous ?…

Il se retourna calmement et répondit en anglais :

— Ah, désolé, je vous ai réveillé. Désolé, j’ai… je… je n’arrive pas à entrer chez ma sœur…

— Votre sœur ?

— Oui, Noor… Mlle Hamrani… je suis son frère.

J’allais l’écarter et cogner à la porte de Noor pour la prévenir, lui dire que ce Chinois prétendait être son frère, alors que me

venaient soudain à l’esprit mille résurgences d’un passé empli de pères armateurs, de mercenaires asiatiques et d’espionnes malaises, quand je vis sortir de l’ombre l’étranger fugitif.

— Il est soûl, dit-il calmement, excusez-nous. Laisse-moi faire, Andrew.

L’étranger m’adressa un grand sourire et me fit un signe de tête, l’air confiant. Il écarta l’Asiatique, qui tituba, finit d’ouvrir

la porte et le poussa dans l’appartement en m’adressant un regard franc.

L’été se déroulait dans sa torpeur précoce et nous approchions du 14 juillet. Noor réapparaissait parfois, mais nos conversations

ne dépassaient jamais le stade furtif de quelques échanges convenus, desquels elle me congédiait en prétextant un appel important, un repas à préparer, un dossier de travail à renseigner. En revanche, je croisais son frère asiatique presque tous les jours, car il était obsédé par sa musculature, que l’on pouvait admirer chaque soir, lorsqu’il revenait en courant des berges de la Seine, faisait des pompes inclinées les pieds posés sur les bancs de la place, ou bien encore des tractions sur les balançoires du square dans des tenues phosphorescentes qu’aucun autochtone du Marais

n’aurait pu tolérer ou valider. Il était venu habiter chez sa sœur et passait l’été à Paris pour apprendre le français. Son but était

d’aller étudier à Harvard, mais avant il comptait remporter l’édition malaisienne de Mr Univers en octobre. Il était avenant, sûr

de lui, souriant, et tout à fait décalé parmi les habitants sobres et nonchalants du Marais. Il avait 23 ans. Je saisissais parfois dans son sillage l’ombre fantomatique de l’étranger fugitif, dont je déduisis qu’il s’appelait « Al », à travers de courtes conversations de politesse avec Andrew, et qu’il était un ami de la famille. Pendant

qu’Andrew gonflait et qu’Al semblait chaque fois devenir plus mince, plus évanescent, comme prêt à retourner dans un paradis

éthéré d’où il serait tombé, les ponts de Paris se remplissaient de Parisiens trop beaux pour être pressés, de couples étrangers subjugués par le romantisme des reflets dorés du fleuve depuis le pont Neuf, heureux de s’embrasser enfin et de faire vœu d’amour éternel alors qu’un bateau-mouche projetait ses faisceaux éphémères sur leur idylle. Les Parisiens faisaient l’amour dans la fraîcheur des chambres aux plafonds moulurés, et mon séjour ici, nourri de désirs frustrés, sombrait irrémédiablement dans une rageuse insignifiance. Le rêve parisien semblait si proche de moi, pourtant, je l’effleurais du bout des doigts presque chaque soir, pouvant presque saisir l’ombre de Noor Hamrani lorsqu’elle glissait à travers la fenêtre ouverte, de l’autre côté de la cour. Depuis quelque temps, une berline noire aux vitres teintées

stationnait devant l’immeuble, chaque nuit. Ce fut finalement elle qui vint me chercher. Le soir du 14 juillet :

— Je vais te présenter un ami qui est comme toi, à moitié irlandais, m’annonça-t-elle avec un air que je trouvais émerveillé

pour la première fois, comme si cet ami irlandais avait été tout ce qu’elle avait cherché depuis notre rencontre, pour enfin me

l’apporter tel un trophée et sceller entre nous deux une romance éternelle.

Je ne l’avais jamais vue ainsi. Éblouissante de simplicité, en jean et en t-shirt blanc, les cheveux détachés, entièrement dénudée de l’aura de mystère dans laquelle elle se mouvait depuis notre première rencontre.

— Cela fait longtemps que je ne t’ai pas vue, Noor, dis-je avant de réaliser que ces mots avaient un air de reproche.

— Je suis rentrée de New York il y a quelques jours seulement, viens, dit-elle en me prenant la main pour m’entraîner chez elle.

Tu connais mon frère Andrew, n’est-ce pas ?

— Oui, Salut.

— Hey, salut, quoi de neuf ?

— Mais je voulais te présenter Al, Alastair…

Alastair fit un signe de tête respectueux comme s’il me voyait pour la première fois. Il était assis au milieu de sofa, princier,

avec, à ses pieds, Andrew qui manifestement, au vu de son souffle saccadé et de son visage gonflé, venait de battre le record de

pompes du futur Mister Malaysia. Alastair n’avait rien d’un Irlandais. Ses cheveux noirs en bataille donnaient l’impression qu’il

sortait d’un combat, sa chemise blanche entrouverte, et à présent immaculée, accentuait l’obscurité de sa peau, de son visage avec ses yeux verts et rieurs, ces yeux que j’avais crus si noirs et si apeurés auparavant. Il se leva et me tendit la main. Il la serra en me fixant du regard, soudain supérieur, amusé, inquisiteur.

— Nous nous connaissons déjà, annonça-t-il.

Son sourire immense transformait son visage, il semblait re trouver un ami perdu depuis longtemps, ou rencontrer pour la

première fois un futur partenaire de crime avec lequel des projets illicites ou vicieux auraient été longuement négociés et allaient

enfin aboutir. C’était lui, le prétendu ami irlandais, et pas du tout le prétendu frère chinois, qui avait les mêmes yeux que Noor.

— Oui, nous nous connaissons. Nous nous sommes vus. C’est une histoire de portes, Noor. Moi, j’observe les allées et venues,

caché derrière ma porte. Lui, il attend, il s’endort devant. Nos trajectoires se sont croisées et je suis, déjà, pour ainsi dire, tombé

sur lui. Alastair et Noor se regardèrent et, complices, éclatèrent d’un rire exagéré. Il rabattit la main dans les airs comme pour sceller l’excellence de mon humour et se dirigea vers la cuisine, suivi par Noor.

— Tu parles français ? me demanda Andrew en finissant de s’essuyer les biceps.

— Oui, oui.

— Comment tu dis « eternal » ?

— « Eternal » ? Éternel. Facile.

Andrew eut l’air ravi de ma réponse et lança à travers l’appartement :

— Tu vois Noor, c’est le même mot en français, il y a plein de mots pareils en fait.

Le dîner, simple, se déroula dans l’ambiance d’un soir de fête en pays étranger. Alastair me parla de ses voyages. Noor m’expli

qua qu’il était de père irlandais et de mère française, et qu’il avait grandi en Malaisie, là où ils s’étaient connus, à une époque où

Kuala Lumpur était un marécage et où les amahs chassaient varans et cobras à coups de balai hors des cuisines, dans les grandes maisons coloniales où ils avaient vécu. Selon elle, l’habitude du faste et des palaces, l’omniprésence de la jungle et de ses créa

tures vaseuses, la proximité de princesses faciles avaient fait de M. Alastair O’Flender un personnage de roman.

— N’importe quoi, sourit-il, c’est une vraie conteuse, telle Shéhérazade, tu vois, méfie-toi. Je te ressers…

Et je le trouvai soudain sympathique, finalement.

Alastair détourna de lui le centre d’attention en me posant de nombreuses questions sur mon métier. Il voulait savoir tous les

conflits que j’avais couverts au début de ma carrière, pourquoi j’étais passé à la politique, pourquoi je ne m’intéressais pas à la

mode, au cinéma (sans pouvoir imaginer alors que je reviendrais vers lui, vingt ans après, pour une interview), et tout cela me per mit de faire briller leurs yeux et d’obtenir leur écoute religieuse en contant mes missions en Afghanistan, à Célèbes et dans le détroit de Béring. Aussi, la morosité de laquelle je m’étais drapé ces derniers jours se dissipa-t-elle, et s’évanouit-elle au fur et à mesure que la chaleur et l’alcool combinés m’ensorcelaient, et plus je parlais plus je me perdais dans la troublante harmonie qui

émanait de Noor et d’Alastair, dans l’ivresse étrange d’un désir non avoué. J’en oubliai Andrew, qui semblait disparaître, se retirer sous sa masse de muscles, renfrogné et visiblement sceptique face à la symbiose qui me liait peu à peu à sa sœur et à son ami.

— Bon, on va voir les feux d’artifice, dit Andrew en se levant d’un bond. Écoutez… on entend les klaxons déjà.

Je me rendis compte que l’excellent plat de curry était resté presque intact dans l’assiette d’Alastair, pour qui les nourritures

terrestres semblaient inutiles ou hors de portée.

— Oh oui ! s’exclama-t-il avec enthousiasme, c’est l’heure ! comme si ce 14 juillet avait été le Noël estival de son enfance, et

Noor et lui montèrent les marches quatre à quatre vers la mezzanine pour se changer.

Pendant que je les entendais glousser, je fis mine de rassem bler quelques couverts – Alastair demandait à Noor de lui rendre

un objet – et Andrew leva la voix pour me dire :

— C’est ma demi-sœur.

— Ah. D’accord. Je comprends mieux. C’est vrai que vous ne vous ressemblez pas beaucoup…

— Le père de Noor était pakistanais, c’est pour cela qu’elle ressemble à une Indienne. Mon père à moi est malaisien chinois.

C’est notre mère qui est italienne. Ma mère voulait m’appeler « Andrea », mais mon père trouvait que ça faisait fille. Mon père,

c’était un militaire chinois, voilà pourquoi…

Il s’interrompit au bord de sa révélation, pour essuyer ses lunettes embuées, avant de poursuivre :

— Voilà pourquoi je m’appelle « Andrew », pourquoi je ressemble à un Chinois et pourquoi j’ai un tel physique. Je l’ai hérité

de mon père.

— Et Alastair ?

— Al ? Quoi ?

— Aucun lien de parenté ?

Andrew eut un petit rire nerveux, ou peut-être sarcastique, qu’il eut pourtant du mal à interrompre, et je compris soudain

que le moindre verre d’alcool, compte tenu de sa musculature et du nombre d’heures quotidiennes de sport que nécessite la préparation de Mister Malaysia, avait sur lui un effet désinhibant presque immédiat.

— Lui ?

Il rit de plus belle, avant de s’arrêter net.

— Je ne le connaissais pas. En Malaisie, tout le monde connaît ma sœur. Absolument tout le monde. Tout le monde connaît ma

famille, de Petaling Jaya à Port Dickson, de Kenny Hills à Taman Duta… Lui, jamais entendu parler. C’est un Blanc. Nous, on dit

un Gwailo. Ça veut dire « démon blanc ». Au début j’ai cru que c’était une blague, que Noor avait tout inventé. Mais il connaît

mon pays. Il parle malais. Je l’ai rencontré pour la première fois ici et je me suis demandé, tu sais, je me suis vraiment demandé

si le fait que Noor quitte tout, laisse le pays, vienne à Paris tout ça, je me suis demandé si ce n’était pas pour lui. Pour le Gwailo.

Le satané Gwailo.

Nous descendîmes dans la rue, Alastair et Noor vêtus de t-shirts blancs, tels deux adolescents heureux d’avoir enfin rencontré un voisin adulte qui les amènerait au Luna Park. Au loin, quelques orchestres improvisés et stridents célébraient déjà la

promesse de feux d’artifice, mais le quartier du Marais était relativement désert et silencieux, mis à part les élucubrations d’un

rabbin jouant aux cartes avec deux jeunes au coin de l’épicerie. Nous décidâmes de prendre le métro jusqu’à Alma – Marceau afin

de nous approcher le plus possible du Trocadéro où les feux étaient prévus. Nous suivîmes Alastair en nous enfonçant sous

Paris le long de couloirs interminables : il semblait être dans son élément, avançant sans quitter le sol ou Noor du regard, blasé,

instinctif. J’ouvris la fenêtre du wagon, mais les odeurs de tourbe parfumée vinrent se mêler à la sueur des passagers, jusqu’à l’écœurement. En me rasseyant, j’effleurai l’épaule de Noor. Elle avait la tête légèrement appuyée contre la vitre, indifférente aux miasmes du wagon. Elle regardait Alastair, assis en face d’elle, la regarder. Lui parler. Elle répondit :

— La seule chose que j’aime ici, c’est d’imaginer le jour où je reviendrai quand je serai vieille, et je te verrai sur toutes les affiches.

— Tu veux être mannequin ? demandai-je en constatant que son physique sombre et dégingandé pouvait correspondre aux

critères émergents.

— Non. Acteur. Comédien. Il doit commencer son premier film bientôt. Avec Kristin Scott Thomas, répondit-elle à sa place.

— Oui, enfin, c’est pas sûr… ajouta-t-il sans cesser de regarder Noor.

— C’est l’âge des possibles. Vous dévorez la vie.

— Ils la pillent, interrompit Andrew, dont j’avais oublié la présence sculpturale.

Il se tenait debout, droit au-dessus de nous, tel un garde du corps.

À la correspondance de Franklin D. Roosevelt, Noor et Alastair disparurent au détour d’un long corridor. Andrew et moi, ne les

voyant plus, revînmes sur nos pas avant de décider qu’ils devaient être plus avant. Ils nous attendaient, immobiles et identiques, impassibles dans la foule qui avançait vers les sorties. Le regard soudain triste, comme si une abrupte révélation s’était tenue en

embuscade au détour d’un couloir et les avait saisis. À l’abord de la deuxième rame de métro, la foule les sépara de nouveau.

Noor se faufila parmi les corps agglutinés et moites et vint se plaquer contre lui. Il posa le front contre le sien. Leurs visages

portaient les mêmes marques du temps. Si jeune, il avait déjà des rides. Elle semblait avoir 20 ans, ce qui était impossible au vu

du peu d’informations que j’avais réussi à récolter à son sujet.

Elle ferma les yeux. Une larme coula doucement le long de sa joue.

Elle murmura ce qui ressemblait alors à un message secret ou une brève incantation, deux mots inconnus qui s’imprimèrent immédiatement dans mon esprit sans que j’en comprenne le sens pour

autant. Taman Asli. Cela voulait dire qu’elle l’aimait et je le vis. Il tourna un peu la tête, puis revint coller le front contre sa joue.

Le regard ivre et inquiet d’Andrew se perdait dans la noirceur étouffante des tunnels. Je considérai en silence la dérision et la

stérilité des rêves que j’avais nourris pendant toutes ces semaines, et pour la première fois, sans savoir vraiment pourquoi, je

partageai les sentiments d’un athlète asiatique.

Des milliers de Parisiens, en marée humaine, emportaient les touristes dans leur déversement vers la tour Eiffel, sous un crépuscule en feu. Chaque éclat de lumière couvrait d’un tonnerre les chants paillards et républicains de la foule, et les drapeaux

français agités au-dessus des têtes contribuaient à perdre davantage tous ceux qui les suivaient. Je me retrouvai serrant le poing

d’Alastair d’un côté, d’Andrew de l’autre, dans une chaîne humaine qui nous fit nous échouer sur un quai de Seine, essoufflés,

toute notion de ce que nous faisions ici perdue.

— Le seul moyen de revenir, maintenant, dit Alastair, c’est de longer la Seine jusqu’à l’Hôtel de ville. À pied.

Nous nous mîmes en marche. Un peu stupides et un peu hébétés. Comme des étrangers qui auraient suivi aveuglément les

appels de sirènes païennes, jusqu’à l’absurde, et tentaient à présent de revenir d’exil.

— Les Français ont oublié le prix de la paix. Ils ne savent pas célébrer, cela ressemble à une guerre civile, méditait Andrew à

voix haute, alors que nous retrouvions le rythme de nos pas en suivant le fleuve.

Noor avançait, telle une funambule, s’amusant à poser un pas après l’autre sur le bord de la berge, sans jamais lâcher la main

d’Alastair.

— Tu as raison Andrew. Quand on a fait la guerre, on fait trop de cauchemars. Pas vrai, Steve ?

— Que sais-tu de la guerre ?

— Elle a vendu des armes aux Libanais, rétorqua Alastair.

En Afghanistan, elle a appris aux rebelles à se servir de lance roquettes. Elle a vendu des Raiders aux Israéliens pas plus tard

que le mois dernier…

— Incroyable. Approuvai-je, incrédule. Incroyable ce que tu as fait dans ta vie. Et seule ? Sans homme pour te protéger ?

— Je n’ai pas, je n’aurai jamais besoin d’un homme.

— Elle est très très forte, s’interposa Alastair. Quand j’étais ado, je regardais Noor dans les magazines. Le jour où j’ai appris que

j’allais la rencontrer, j’étais malade et j’avais peur. Je maudissais mon état pitoyable, c’est moi qui avais peur de la croiser et qu’elle me voie ainsi.

Pourquoi avaient-ils tant de choses à me dire soudain ? Tant de démonstrations de passés improbables et glorieux, d’un exotisme guerrier, comme autant de sollicitations d’admiration à demi avouées, et l’expectative d’une demande trop grande pour

qu’ils osent la formuler.

Je laissais les amants du fleuve s’éloigner au-devant, quand je sentis la présence massive d’Andrew dans mon dos, qui m’expli

qua avec toute la sagesse d’un psychologue sur Minitel :

— Si tu connaissais Noor Hamrani, tu saurais qu’elle a une vie tellement difficile qu’elle se réfugie dans l’univers qu’elle se crée

pour elle-même. Elle a une grande faculté à tout oublier, quand elle est dans ce monde qu’elle se crée. Un jour, j’ai expliqué cela

à Alastair O’Flender. Il m’a répondu : « Je sais Andrew, ce monde, c’est moi. »

La Seine se déroulait devant eux tel un tapis bleu marine étoilé, sous le bruissement des feuillages, et les feux d’artifice derrière

nous laissaient déjà éclater leurs derniers râles. Je crois qu’ils nous avaient oubliés. Je les entendais murmurer une chanson en anglais.

Never to see your funny face again

Never to thrill to your embrace again

Oh it’s so wrong, it can’t be right

It must have been something I dreamed last night

En arrivant au pont Marie, nous déviâmes notre trajectoire pour traverser l’île Saint-Louis et rejoindre le Marais. Andrew,

éreinté par la marche de dix kilomètres après une journée de pompes, tractions et abdos grommela un « Good nite! » et pressa le

pas pour regagner l’appartement. J’allais le suivre, mais les amants insistèrent pour que j’aille prendre un dernier verre avec eux.

— Nous avons traversé Paris ensemble mon ami… Ce n’est pas une expérience que nous pouvons laisser filer sans la célébrer un

peu, expliqua Alastair en posant la main sur mon épaule.

Nous nous affalâmes à une petite table au fond d’un bar bondé et bruyant. Noor reprit son questionnement sur mes voyages,

mes missions, feignant l’intérêt alors que je sentais poindre derrière son regard faussement enjoué l’imminence d’une question

qu’elle ne parvenait pas à formuler. Cette dernière surgit alors que j’évoquais mon séjour à Kaboul.

— Stephen. Alastair et moi devons nous séparer demain. Pour conclure cette nuit, nous voudrions te demander…

Je commençais à transpirer entre expectative et panique, la gorgée de vin que je venais de boire montant soudain entre mes

oreilles.

— … je voudrais que tu nous photographies.

— Vous photographier…

— Oui. Pas une photo souvenir. Une photo qui… qui capture un moment. Comme ces vieilles photos jaunies qui restent hors

du temps.

— Nus, dit Alastair. Dans notre simplicité. Dans notre vérité.

Il rougit et baissa les yeux, et lissa d’un revers de la main son visage fatigué. Le démon blanc. Je vis qu’il était à l’origine de cette

idée, qui m’avait pris à mon propre jeu de séduction tout en érigeant, entre l’objet de toutes mes pensées nocturnes et moi

cette inaccessible proximité, dans une démarche dont le sens m’échappait, et m’enivrait pourtant.

Nous passâmes devant la grosse berline noire, aux vitres éternellement impénétrables. Alastair leur adressa un salut de la main

et fit « non » de la tête.

Dans l’escalier, je sentais l’expectative monter, des picotements sous la peau, et regardais mes propres gestes fébriles et hésitants

alors que je leur ouvrais la porte de mon appartement.

Je préparai l’appareil pendant qu’ils se déshabillaient en silence, au fur et à mesure que je découvrais un corps tant de fois

imaginé. Alastair s’étendit lentement sur le dos, entièrement nu, et regarda Noor comme s’il était surpris de la voir pour la première fois et ne la connaissait pas. Il tendit le bras. Elle s’allongea auprès de lui. Soudain timide, il se tourna vers elle et enfouit le visage dans sa chevelure. Leurs deux corps longs et sombres se joignirent. La chaleur, le désir me martelaient les tempes. Je les mitraillai d’abord de clichés maladroits avant d’élargir les pans de la fenêtre dans un élan nerveux. Je repris ma respiration. Quand je me retournai, ils étaient là, enlacés, immobiles sur le parquet, entourés de leurs habits éparpillés. Les yeux fermés. Paisibles. Leur souffle avait retrouvé le calme. Je baissai la lumière avant d’installer la deuxième pellicule. Je les entendais respirer derrière moi. Les courbes de Noor, vêtues de nuit, formaient des dunes de

douceur sur lesquelles mes rêves les plus secrets trébuchaient à présent. Je retirai le flash, les livrant à la lumière diaphane de cette nuit humide. Puis, je m’agenouillai près d’eux, les contournant lentement, fabriquant les images des cendres apaisées de leur histoire. Elle se blottit davantage contre lui et il posa les lèvres sur son front, fit glisser lentement le bout des doigts le long

de son bras jusqu’à la paume de sa main, lui soufflant un mot de réconfort, immobile, comme s’ils étaient endormis.

* * *

— New York Times ?

Un jeune attaché de presse me sortit de ma rêverie et me demanda de le suivre jusqu’aux appartements de M. O’Flender.

Je serrai l’enveloppe kraft que je tenais dans la main, saisis ma sacoche et lui emboîtai le pas. La montée dans l’ascenseur aux

dorures annonciatrices d’un accès éphémère à des sphères divines et interdites fut interminable. On me fit attendre derrière deux ou trois collègues jusqu’à mon tour, période durant laquelle je me demandais si j’allais lui rappeler qui j’étais, cet inconnu croisé deux ou trois fois au milieu de la nuit, ce photographe américain dont il s’était joué sans jamais avoir vu pour autant la photo tant désirée, sans pouvoir m’y résoudre. Avant que je ne le réalise, j’étais devant lui.

J’avais depuis longtemps oublié le départ déprimé de mon dernier séjour ici, tant d’années auparavant. J’étais une nouvelle fois

complètement séduit par Paris, comme une ancienne maîtresse que j’aurais idéalisée, puis oubliée, puis redécouverte avec une

certaine amertume, et un plaisir toujours aussi coupable. J’appréciais d’y retrouver ces parfums forestiers, portés par les mêmes

vents d’Île-de-France ; j’y appréciais, le matin, le flirt de la tiédeur avec la lumière blanche et veloutée. Il ne fallait aucune imagination pour se retrouver vingt ans en arrière, en 1988, quand le monde baignait dans une indifférence qui ressemblait encore à l’innocence. Le présent à Paris n’est qu’un reflet du passé et j’y avais à la fois 30 et 50 ans. À 40 ans, Alastair O’Flender devait avoir le même sentiment. J’avais été surpris par son image, placardée sur un kiosque de la rue Monge, ce matin même. Il semblait être fait de chair et d’os maintenant, comme s’il avait cessé, dans sa jeunesse, d’être une ombre nocturne et avait gagné en présence physique, en existence. La revue bon marché le décrivait comme un acteur à part, un comédien passionné qui cultivait sa part d’ombre, et qui aurait tout eu d’un jeune premier s’il n’avait été vaincu par la force obscure qui l’avait dominé depuis ses débuts, et l’avait éloigné de son pays natal, privant la France, peut-être, d’un acteur dérangeant, adulé par certains, haï par d’autres. Il était à présent devant moi. Dans la posture figée d’un homme dans la force d’une sagesse prématurée, bras fermement appuyés sur les accoudoirs, jambes écartées dans une symétrie calculée, regard ferme qu’il dosait savamment de douceur offerte au visiteur. Son visage ne portait pourtant plus les marques de coups, de temps et de fatigue qui l’avaient caractérisé à 20 ans. Il semblait serein. Lisse. Souriant. Et son visage s’illumina en me voyant, généreusement, et associant un regard confiant et un geste de la main, comme enchanté de retrouver une vieille connaissance

qu’il n’avait jamais vue ; il m’invita à m’asseoir sans aucunement me reconnaître.

Ignorant plus ou moins la teneur de mes questions, il balaya d’un revers de la main la vue des toits parisiens en me disant que

c’était toujours un grand bonheur de revenir dans sa ville natale, mais comme si tout ce paysage n’avait pas d’importance après

tout. Ce film, c’était le premier film qu’il aurait voulu faire. Celui dans lequel il aurait été le héros, le jeune premier, c’est du moins ainsi qu’il s’était imaginé à ses débuts. C’était son dernier film, mais, en fait, c’était un peu comme le premier, car il avait retrouvé dans ce personnage quelque chose qu’il avait probablement égaré dans sa jeunesse, et qu’il n’avait jamais recouvré depuis. Une candeur. Baz avait un réel talent pour vous diriger, vous ramener à votre vérité, même quand il est trop tard. N’était-ce finalement pas cela la vie, ne vous ramenait-elle pas toujours à vos débuts, votre premier amour, votre naissance ? Les peurs et les rêves que l’on pouvait avoir ne disparaissaient pas, en fait, on ne grandissait pas hors d’elles, elles grandissaient en nous, devenant plus complexes et plus effrayantes encore. C’était ce qu’il avait voulu montrer.

Alors qu’il recroisait les jambes, en me saluant, répondant du regard à l’assistant qui lui faisait signe depuis la porte, je lui dis

que j’avais apporté quelque chose pour lui. Il réagit en se penchant vers moi l’air terriblement heureux, en m’appelant « Man! »

avec force adjectifs fraternels et surjoués. Lorsqu’il sortit la photo de l’enveloppe, son visage se figea.

Il s’immobilisa. Il releva les yeux vers moi, en un léger tic nerveux, et regarda la photo de nouveau dans un temps qui me parut

interminable. Presque sans sourciller, il ordonna à l’assistant de sortir un instant. Il venait de me reconnaître mais ne levait pas

les yeux. J’ignore encore aujourd’hui si son esprit était concentré sur la stupéfaction de découvrir l’image de cette nuit, enlacé nu

à la femme qu’il avait aimée, il y a longtemps sur le sol d’un appartement parisien, ou s’il cherchait ses mots, une excuse, peut

être, de ne pas m’avoir identifié avant.

— Stephen.

Il fit « non » de la tête en souriant et répéta plusieurs fois, lentement :

— Stephen. Stephen. Stephen… J’ai cru vous reconnaître quand je vous ai vu. Et puis, je me suis dit, non, non ce n’est pas pos

sible. Il aurait vieilli depuis.

— Vous vous souvenez de moi ? Je… je ne vous en voudrais pas, c’était il y a longtemps, une nuit il y a longtemps.

Alastair fit non de la tête, sans quitter la photo des yeux, au fur et à mesure que je reconnaissais l’ombre qui avait tant de fois

étreint son visage et qui le regagnait à présent.

— Le 14 juillet 1988 exactement. Comment pourrais-je vous oublier, murmura-t-il.

Il sourit en regardant le cliché de nouveau et s’étonna.

— Nous étions beaux. C’est étrange. Je ne me souvenais pas que nous étions beaux.

— Oui. Vous l’êtes encore plus aujourd’hui, M. O’Flender. Tout le monde le dit.

Il baissa les yeux, dans une grimace un peu gênée, proche de celles du jeune homme à la fois défiant et fuyant de l’été 88.

— Merci Stephen.

Alastair O’Flender jeta un regard inquiet vers la porte close, probablement de peur de voir l’attaché de presse revenir.

— Alors, Stephen, racontez-moi…

J’étais incapable de parler.

Nous étions à présent incapables de parler, pendant un long moment, jusqu’à ce qu’il dise tout doucement, avec une ten

dresse inattendue.

— On m’a dit que vous aviez été proche d’elle après moi. Vous avez été ensemble.

— Non, non ce n’est pas vrai, enfin pas comme vous le pensez…

— Je croyais. Cela ne m’aurait pas dérangé, vous savez. Cela m’aurait rassuré. Pourquoi vous ne m’avez jamais recontacté

après ? Vous étiez notre seul ami.

Cette dernière remarque, de la part d’un homme que j’avais vu trois fois dans ma vie, me déstabilisa un instant.

— Nous ne nous connaissions pas, M. O’Flender.

— Alastair. Appelez-moi « Alastair » s’il vous plaît. Al, si vous préférez.

— Alastair. Vous étiez inconnu encore. On avait passé juste une soirée, une sacrée soirée, je m’en souviens, avec son frère,

comment il s’appelait déjà ?

— Andrew… Oui. Son demi-frère. C’était son garde du corps.

— Je vois. Je comprends maintenant. Alastair, je ne veux pas vous prendre beaucoup plus de temps, mais je voulais vous dire…

Ma gorge se noua soudain, comme l’éclat d’un sanglot au fond de la voix, que je n’avais pas vu venir.

— Je n’oublierai jamais ce foutu mardi à New York, je ne sais pas ce que vous savez, ou ce que l’on vous a dit, mais je veux que

vous sachiez que j’ai couru aussi vite que j’ai pu au Plaza. Je ne suis pas arrivé à temps. J’aurais voulu…

— J’ai appris. Par la presse, plus tard, interrompit-il. C’était il y a longtemps. Ce n’est pas votre faute. C’est le passé maintenant.

Il insista pour me raccompagner jusqu’au seuil de l’hôtel. Je sentais dans sa respiration qu’il voulait, une fois de plus, me

demander quelque chose, mais, même vingt ans après, n’osait pas, et Noor Hamrani n’était plus là depuis longtemps pour parler à sa place. Un instant imprévu dans sa vie si bien agencée lui était tombé du passé, et il ne savait pas quoi en faire, mais pressentait que quelque chose s’était présenté à lui qu’il ne pouvait laisser repartir. Chaque seconde, les souvenirs, les questions affluaient dans son esprit, et sa respiration devenait de plus en plus sonore, fissurant l’image d’idole qu’il avait mis tant d’années à inventer, dans un pays lointain. En nous voyant, les journalistes qui attendaient après moi nous suivirent du regard, mais n’osèrent pas trop s’indigner de l’attente supplémentaire, tout au plus commenter le traitement de faveur dont le New York Times bénéficiait une fois de plus. Il n’avait pas lâché l’enveloppe. Nous traversâmes le hall alors que l’effervescence de l’hôtel s’éteignait devant chacun de ses pas, au fur et à mesure que les tasses se posaient et les têtes se tournaient vers nous. Une Japonaise surgit en brandissant un carnet et il la saisit par les mains. « Donnez-moi un instant », lui souffla-t-il comme pour s’excuser d’être là. Il me serra longuement la main, en silence, et m’abandonna au chaos de l’avenue. « Merci, Stephen », me lança-t-il à voix haute,devant l’assistance, magnifique avec son imperturbable sourire, son regard à la tendresse étudiée, la main exécutant un salut savamment viril et chaleureux. Je tournai les pas et me mis à mar

cher, hébété, vers l’Arc de Triomphe.

— Attendez, cria-t-il alors que j’étais déjà loin.

Il pressa le pas vers moi, suivi par un ou deux paparazzis et le portier qui s’élança afin de lui rendre la photo qui venait de lui

glisser des doigts. Il se tenait à présent immobile devant moi, comme apeuré, à attendre. Ne sachant que lui dire, je remarquai

soudain :

— J’ai oublié de vous photographier.

Alastair O’Flender me saisit par les épaules, se pencha vers moi jusqu’à presque plaquer son front contre le mien. Ce n’était

plus la star australienne de retour au pays qui me tenait ainsi. Ce n’était plus l’image ténébreuse légendée « Corps et âme » des

couvertures de magazine. C’était le gamin effrayé du métro parisien. Le fugitif blessé tapi devant ma porte. L’amant du fleuve.

Taman Asli. Ses ongles s’enfoncèrent un peu plus dans ma veste.

— Désolé, je ne peux pas maintenant… mais est-ce que je pourrai vous revoir ? Je voudrais que vous me disiez ce qui s’est passé…

Je voudrais parler d’elle. S’il te plaît.

— Je pars ce soir Alastair… reste un instant avec moi…

— Je ne peux pas.

— Alors, écris-moi. Je reviendrai.

Lecteur, je ne connaissais pas la Malaisie. Elle allait s’ériger autour de moi, noire et humide, désespérante. Alors que je regagnais mon hôtel de la place Monge ce jour-là, je ne savais pas encore qu’Alastair O’Flender allait m’amener à prendre conscience de ma similarité – ma propre banalité peut-être – avec les êtres échoués, aux destins solitaires, de sa singulière existence.

Et donner un sens, peut-être, à l’histoire d’amour que j’avais pres que vécue et qui n’a jamais cessé de me hanter depuis.

Poursuivez la découverte en lisant une partie du chapitre 2 sur le site de l’éditeur:

Explorez le monde de Taman Asli à travers ses cartes interactives: