Nous nous sommes sans doute tous posé la question, avec cette frustration absolue de ne pouvoir y répondre : comme s’est forgée notre personnalité alors que nous étions des êtres en devenir au sein de notre mère, d’une mer amniotique ?

Je me la suis posée, cette question, alors que pendant près d’un demi-siècle j’ai accompagné de mes soins, de mon empathie, de ma curiosité, des milliers de petits de l’Homme, en devenir, en gestation, au cours de leur croissance. En quoi la confrontation de l’enfant imaginaire, qui peuple notre cerveau, surtout celui des futures mères, avec l’enfant réel qui se forme peut-elle imposer sa marque de fabrique sur notre personnalité qui se construit. Les ressentons-nous, calfeutrés dans un univers marin fait de voix et de bruits calfeutrés, d’odeurs d’abysse, de mouvements pendulaires, ces joies, ces angoisses, ces acceptations ou ces doutes qui, comme des vagues itératives, viennent parasiter ou consolider l’amour maternel. Et n’est-ce pas cet amour, dont la qualité n’est pas absolue mais relative (on ne naît pas mère, on le devient), qui nous préfigurera, plus que cet ADN à qui l’on veut faire supporter la fatalité du destin? L’ADN n’est jamais que la glaise qui nous constitue, brute, informe, indécise, qui nécessite la main qui le modèlera en un être fini, complexe, individuel. Cette main est l’amour partental ; elle s’invite dès la période gestationnelle. La gestation est le théâtre d’un acte d’amour ou de haine, d’une relation équivoque d’attachement ou de rejet, où chaque mot génère des émotions, lesquelles transportent des hormones, qui traversent non pas les océans, mais les chairs utérines jusqu’à l’âme du petit de l’Homme ; et le détermine.

Qu’en pense l’ami Blaise?

Ah! Blaise Cendrars. Sans aucun doute mon père littéraire. Une découverte fulgurante à mes dix-sept ans, Bourlinguer, édité en 1948,(Ed. Denoël), réédité par Le Livre de Poche au premier trimestre 1967. Jamais ce livre ne m’a quitté. Au détour d’une de ces nombreuses relectures, ce passage, bien dans la folie de l’écriture de Cendrars, m’avait frappé.

” … Que l’on est bien, la nuit, à la barre d’un bateau pour remonter le plus loin possible dans les souvenirs de sa plus tendre enfance et découvrir le feu intermittent de la conscience qui palpite comme une étoile perdue au fin fond du ciel et qui cligne et vous envoie un message! Mais lequel?… Ne peut-on remonter plus loin, plus haut encore, franchir le seuil de la conscience embryonnaire et retrouver des sensations prénatales, au moins une, qui s’est inscrite à force de répétition, car le foetus est déjà un être vivant à partir du troisième, du quatrième mois de son incubation, donc bien avant la fatale expulsion, et sa mère a souvenir de sa vie indépendante, de ruades, de mouvements, de torsions, de succions, d’un insupportable chatouillement ou prurit parasitaire, et toutes n’en sont pas attendries, bien au contraire, elles ne voulaient pas de ça, c’est pouquoi elles vomissent, au début, puis elles se mettent à appréhender les douleurs qui vont suivre. Pourquoi le petit n’en ressentirait pas autant par réciprocité et ne garderait-il pas un souvenir abhorré de son séjour dans le ventre de sa mère?” (Bourlinguer, page 207-208, Le Livre de Poche, 1967)

Ma vie m’a permis de côtoyer cette période de gestation si délicate, d’en prendre la pleine conscience, de créer puis préserver les conditions d’une relation saine d’attachement entre le petit et ses parents, car n’oublions pas la voix audible du père. Au travers des vécus si multiples dont j’ai été le témoin, je n’ai eu de cesse de vouloir remonter à ma propre existence prénatale.

” Ma famille rejoignit les rivages du Tanganyika en janvier 50. Peu avant, cette heureuse perspective avait engendré un regain de pulsion reproductive et ce fut âgé de trois mois, nageotant dans la mer amniotique de ma mère, que je pris contact avec mes nouveaux pénates. Des alvéoles maternelles aux racines du placenta me parvinrent alors des odeurs, des goûts, des premières empreintes environnementales, qui marquent autant que l’héritage génétique. Créole, petit Blanc africain, je l’étais déjà avant de naître et le suis resté jusqu’à mes onze ans, avant de devenir un exilé de mon premier pays, de mes premières nourritures, de mes premiers soleils, exilé de mon enfance, malgré moi, parce que des adultes y avaient implanté des graines de haine et d’injustice. J’ai donc connu très jeune cette ville d’Usumbura, ses rivages enchanteurs, ses langueurs, la majesté du lac serti comme une émeraude par des chaînes montagneuses aux couleurs changeantes, ses crépuscules incendiés, ses basculements éphémères, si soudains, entre le jour et la nuit, et ses vibrations nocturnes. (…)

Ce fœtus vit-il encore en moi ? M’a-t-il laissé des scories de mémoire ? Elle est étrange, cette sensation du « déjà-vécu » que chacun d’entre nous a un jour expérimenté. On voudrait l’associer à une forme très primitive d’épilepsie. Pourquoi pas ? S’il s’agit d’une intense excitation de la mémoire confrontée au surgissement d’une odeur, d’un goût, d’une sonorité remontant des abysses de notre cerveau reptilien, celui que le cortex a étouffé par toute une série de règles et d’interdits, qui ont muré notre Moi dès notre venue au monde, je l’accepte, cette épilepsie, comme un tremblement salvateur, frère des énergies que libèrent les transes corporelles. Elle fait cependant peur, cette étrangeté du déjà-vécu, on se sent dépossédé du contrôle de soi, on n’ose pas y croire, on doute, où cela va-t-il nous mener ?Elle suscite le vertige à l’idée qu’elle nous fait régresser à l’origine si lointaine d’une vie de paresse, quand on était baigné d’amour. On recevait et on envoyait des hormones amoureuses, des stéroïdes, des peptides, de l’ocytocine. D’hypophyse à hypophyse, on communiait avec notre génitrice, celle qui se présentera comme notre mère. Un inceste anténatal ? Non ! un déterminisme physiologique, animal, constitutif de l’espèce. Rien à voir avec la pomme d’Ève. Tellement plus beau qu’un péché originel ! Je sais, je m’égare, je voudrais me raccrocher à la raison, je la chasse aussitôt. Il est tellement particulier, ce moment du déjà-vu, du déjà-entendu, quand j’écoute Louis Armstrong, les yeux fermés. Mes viscères fourmillent, mon cœur s’emballe, mes reins se vident, mon corps lévite. Je replonge dans des états de plénitude qui ont dû précéder ma naissance. ” (Y a-t-il un piano à Kasongo ?, Alain Busine, pages 281-283, Ed. Le Lion Z’ailé, 2024)

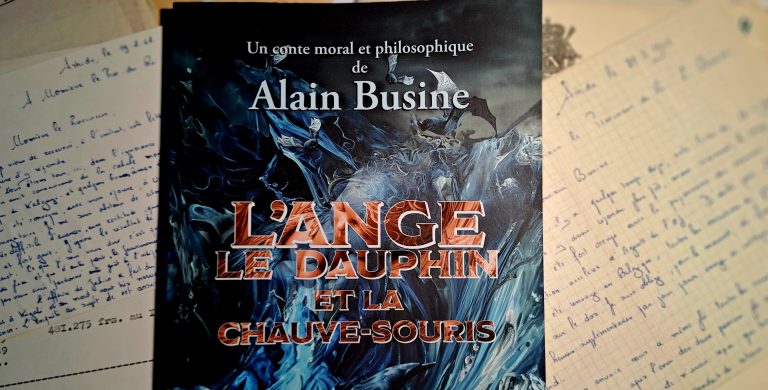

Cette recherche, cette addiction à vouloir remonter au commencement de la vie m’a conduit à écrire un conte moral et philosophique qui mélange le fantastique d’une fable avec les connaissances les plus actuelles sur les compétences sensorielles, physiques et mentales du petit de l’homme en gestation.

Qu’en penser? Voilà un retour critique :

” L’écriture paraît à la fois réelle et fantastique, précieuse, émouvante avec également la prise de conscience du choix et des dangers. La vie est-elle autre chose?… Le dialogue en dit long et organise le suspens :

– Je refuse d’être ce pudding de chair complètement assujetti aux caprices d’une mère.

– Tu n’y peux rien. Et quand bien même ce ne sera plus ta mère, ce seront les caprices des autres, ou ceux de la nature.”

(extrait de compte-rendu, par Patrick DVAUX, président de l’Association royale des écrivains et artites de Wallonie et de Bruxelles)

Si vous souhaitez vous immerger dans ce monde qui semble irréel à plus d’un, suivez les aventures d’un Ange dans mon conte L’ange, le Dauphin et la Chauve-souris (Ed. Le Lion Z’ailé, 2025)